独立研究者、著作家として活動する山口周さん。東京の喧騒から離れ、葉山の自然に囲まれた環境で生活しながら、これからの日本経済を見通す中でたびたび、地域の豊かさに着目した発信をされています。山口さんの目には、日本の地域の魅力や可能性、あるいは課題がどのように映っているのでしょうか。また、ふるさと納税は「節税」「返礼品目当て」を超えて、地域と生活者をつなぐことにどのように寄与できるでしょうか。『HERES』発起人である、イミュー代表の黒田康平が聞きました。

「節税」「返礼品目当て」を超えるには

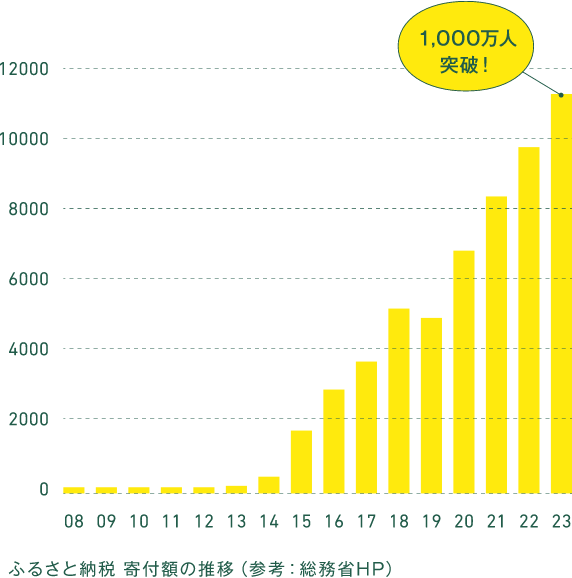

黒田 2023年度、ふるさと納税で全国の自治体に寄付された総額は1兆1755億円。制度がスタートした2008年以降、右肩上がりで増えています。(※1)

しかし課題もあります。ふるさと納税の本来の趣旨は地域の活性化にあるはずですが、節税や返礼品目当てになってしまっていると感じます。応援してもらうには自治体側の発信の仕方を改める必要があります。事業者の顔が見える内容にする、寄付した額がどのように使われているかを明らかにするなど、やり方次第でもっと共感してもらえるはずです。

このような問題意識のもとに立ち上げたのがこのマガジンです。『HERES』というタイトルには日本全国に「(他でもない)ここ」を作るという思いを込めました。

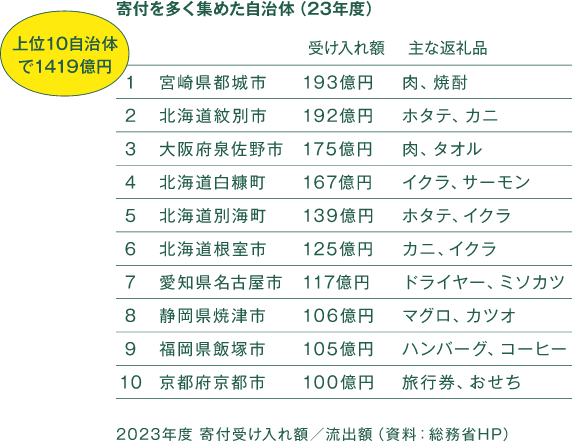

さて、寄付額の全国平均は4〜5億円ですが、地域によってかなり差があります。最も寄付を集めているのは宮崎県・都城市の193億円。逆に私が住む横浜市からは年間300億〜400億円が流出しています。もっとも、2 兆円の歳入がある中での300億円なので、1%ちょっとということになりますが。(※2)

2023年度時点で一千万人ごえ。利用者は住民税を収める人の約6人に1人。

寄付した人が受ける住民税の控除額(24年度)も、7682億円で過去最多を記録。税収の「流出」は、人口が多い東京都で計1899億円、神奈川県では計796億円にのぼる。

私が水産加工場を持つ北海道・白糠町も167億円と全国4位に入っています。白糠町は人口7000人の町で、制度参入前は歳入が60億円、地方交付税は30億円という規模でした(2 0 1 0 年度)。それが2021年にはふるさと納税の寄付額だけでなく事業者の成長などもあり歳入が280億円にもなっています。

ふるさと納税は徐々に自治体間で受け入れ寄付額に大きな差がつくようになってきています。大きな歳入を得るようになった自治体の中には、寄付を集めることよりもどう効果的に使っていくかということに課題がシフトしています。

山口 アメリカの民主主義には「足による投票」という言葉があります。アメリカは州ごとに法律が異なり、一つひとつが国のようなもの。自分のいる州の教育や医療の制度が良くないと思ったら、選挙で別の候補者に投票するやり方はもちろんですが、別の州に移るという意思表示の方法もあります。これが「足による投票」です。(※3)

従来の選挙である「手による投票」に対する言葉。市民が好ましい行政サービスを提供する地域に移住することで、地方自治体間の競争メカニズムが発生している。2020年のカリフォルニア州では、65万人がカリフォルニア州を離れ、13・5万人の人口純減。地域に対してインパクトをもたらしている。

予想を大きく超える歳入があった自治体は、たとえば医療も教育も全部無料、福祉施設で一生面倒を見ます、とやったらどうでしょうか。

「そちらの方が住みやすいから」という理由で移住してくる人が現れるはずです。そうするといろいろな産業が盛り上がり、場合によっては税収が上がる。そのお金を使ってまた行政サービスのクオリティを上げる、というサイクルが回り出すでしょう。

地域というのは生態系です。発展していくにはオーガニックなシステムを作らなければなりません。そう考えたら、お金の使い道などいくらでもあるのでは。使い道に困るのはビジョンがないからではないですか。

50年、100年先に向けて、町をどう発展させていくのかというビジョンがまずあるべきであって、そのための資金源としてふるさと納税をどう活用するのか、と考えるのが本来の順番でしょう。集まってから「さて、どう使おうか」と考えるから〝金のこけし〞のような愚かなものを作ってしまう。それでは住民にとって何の得にもならないし、地域の発展にもつながるはずがありません。

東京に倣え、がのっぺりとした日本を作った

黒田 アメリカの話は興味深いですが、日本だと現状は「政治が悪いから居場所を移そう」とはなかなかならない気がします。多くの人を呼び込むために、地域はどのような場所として打ち出していったらいいでしょうか。

山口 その問いには正解がありません。望むものは人それぞれ違うからです。この50〜100年の日本が良くなかったのはまさにそこだと思います。どの地域もみんな東京になりたがった。「東京のように便利で、経済が盛り上がっていて、人が集まってくるところがいい」と言って、画一的なまちづくりを進めました。ですが、その結果は無惨です。

今やらなくてはならないのは「みんな東京に集まるのだから、うちも東京のようにしよう」ということではありません。人が生きるに値する場所、豊かな人生が送れる場所とはどんな場所なのか、それをその地域なりのものに根ざして考えることでしょう。

今日のこの収録は鎌倉で行われていますが、この辺りの環境だって東京には望むべくもありません。「こういうところで暮らすことが素晴らしい人生なのだ」と思った人にとっては、東京ではなく、ここで暮らすチョイスは良いことでしょう。

私はここからも近い葉山町に住んでいます。同じ湘南エリアではありますが、鎌倉とはまた違った場所です。

かつて東京の外資系コンサルティング会社に勤めていた頃は、タワマンに住み、高級外車に乗るというのが、当時の同僚にほぼ100%共通するライフスタイルでした。ですが、私は「これは何か違う」「自分にとっての幸せな人生ではない」と思った。だから海まで歩いて2分の今の家に引っ越したわけです。

そうやって個人個人が自分の幸せについて考えるのがトンネルの片側だとすると、もう片側として、自治体もまた自分たちの地域と向き合う必要があるでしょう。その地域が持っている良さ、持っている豊かさにもう一度目を向ける。その上で、どういう暮らしを提供するエリアになりたいのか、どういうことを大事にする人に集まってほしいのかをしっかりと考え、世の中に訴えていく。

そうしないと、北から南まで同じ風景の、のっぺりとした国が出来上がってしまいますよね。

日本人が知らない、地域に眠る資産

黒田 いろいろな自治体の総合計画を見てもわかるように、実際はテンプレが横行しています。私たちが支援に入っていっても、必ず返ってくるのが「事例は?」という質問です。本来は事例ではなく、自分たち自身の懐事情や文化を掘り下げていった先に回答があると思うのですが。

山口 新潟の竹所という集落は1990年代には20世帯くらいしかなく、廃村の危機に瀕していました。ところが、そこにドイツ人建築家のカール・ベンクスさん(※4)という人が住み始めたところから、状況が大きく変わりました。

1942年ベルリン生まれの建築デザイナー。1966年に空手を学ぶために日本に留学。欧州と日本を中心に建築デザイナーとして活動し、ドイツに日本の古民家を移築する仕事に携わる。1993年、新潟県十日町市に自宅(双鶴庵)となる古民家を購入し再生。現在、日本での古民家再生数は60軒以上。

新潟県十日町市にある竹所集落。1959年には39世帯237人が暮らしていたが、1990年代には9世帯まで減少。消滅が危惧された豪雪地帯の限界集落だったが、カール・ベンクス氏の古民家再生により、若い人の移住が次々とおこり「奇跡の集落」とも呼ばれている。

カールさんが行ったのは、打ち捨てられた古民家を誰に頼まれるでもなく買い取り、再生することでした。

地方にはメンテナンスが大変といった理由で打ち捨てられた古民家がたくさんあります。カールさんに言わせると、日本の古民家は部材も作られ方も頑丈さも素晴らしいものなのだそうです。

それをタダ同然の価格で次々と買い取り、高断熱壁、床暖房、二重サッシといった現代的な技術を取り入れて、厳しい冬でもTシャツ一枚で過ごせるような住居へとリノベーションしていった。すると全国から買い手がつくようになり、かつての限界集落が現在では人口増に転じているのです。

カールさんは「日本人は手元にある宝物を捨て、ゴミのようなものばかりを作っている」と指摘します。古民家は再生すれば何百年も低コストで住めるようになる。しかしそこには一切目もくれず、コンクリートのマンションやプレハブの家ばかりを建てて、高い値段で買わされている。「自分たちが持つ素晴らしい資産や遺産になぜ目を向けないのか」とカールさんは訴えます。

この事例を聞いて、私はこれこそが日本の課題だと思いました。

黒田 今のような話を自治体の人にすると、決まって「外部の人に良さを見つけてもらいたい」と言います。もちろん外の人間だからこそわかることもあると思うのですが、地元の人に地元に目を向けて深く掘ってもらうにはどうしたらいいでしょうか。

山口 まずはプライドを回復する必要があると思います。

私はよく長崎の五島列島へ行くのですが、旅館に泊まるとどんな料理が出てくるかと言えば、ナポリタンにエビフライ、ハンバーグにサラダ。「どこに五島の特色があるの?」と尋ねると「そんなものはない」「全国の旅館でこういうものを出しているから、うちもそうしている」と言うのです。

一方、仲居さんのまかないはどんなものかと覗いてみると、獲れたてのきびなごを刺身で食べている。「それが食べたい」と言うと「いや、東京から来た方にこんなものをお出しできません」などと返ってきます。

こちらからすれば、ナポリタンもハンバーグも都会でずっと美味しいものを食べていますし、せっかく来ているわけですから、地元のものを食べたいわけです。ですが、自分たちが持っているものはダメで、都会の人はいいものを知っていると思い込んでいる。

「ローカルプライド」とでもいうのでしょうか、その地域の文化や風俗、土地で獲れるものに対するプライドの回復がまず必要なのかなと思いますね。

意味を味わうという新しい豊かさ

黒田 弊社が白糠町で営む水産加工場で、私たちが最初に扱ったのはブリでした。海水温の上昇により2000年ごろから北海道でもブリが獲れ始め、昨年は47都道府県で最も水揚げが多かったのが北海道。白糠町でも年間100トンの水揚げがあり

ます(2023年)。そういう環境変化の代表というべき魚がブリです。(※5)

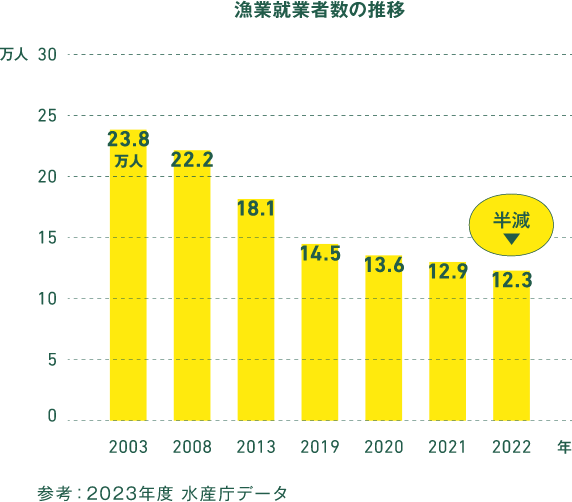

漁業就業者数も約20年間で半減。減少傾向がずっと続いている。2003年23.8万人 →2023年12.3万人

平均年齢:56.4歳(参考:水産省データ)

・生産量が大幅に減少(水揚げ量の低下と漁港周辺の過疎化)

・1984年比較30%の生産量

・漁港背後集落のうち、83%が離島 or 半島 or 過疎地域

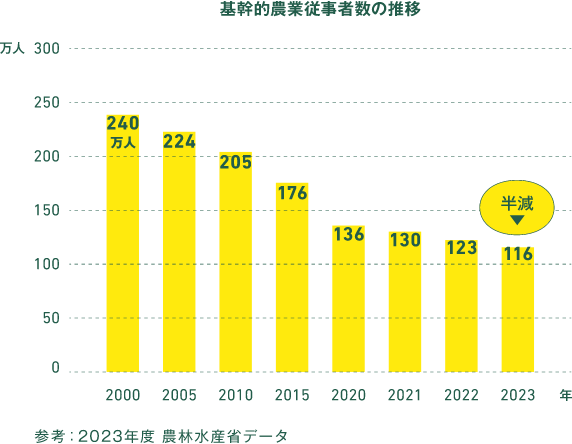

基幹的農業従事者数は約20年間で半減し、平均年齢は67.8歳まで上昇、⾼齢化が進⾏している

2000年 240万⼈ → 2023年 116万4千⼈

平均年齢:68.7歳(参考:2023年度 農林水産省データ)

・従事者の90%が50歳以上

・ほとんどが家族経営の農業(年収500万円以下)

ですが、東京からやってきた私たちがブリをやり始めたというだけでは何も面白くない。もう少しストーリーが欲しいということで過去を調べていったところ、いくつか面白い話が出てきました。

たとえば、白糠町では明治10年に「白糠長切昆布」というブランドがありました。100石250円だった昆布を製造品質を高めて800円にするような高付加価値化した事例があったのです。

また、昆布が獲れなくなるとニシン、ニシンが獲れなくなったらサケというように、魚種を変えながらもやってきた漁労の文化がありました。サケが獲れなくなったその先にあるのが今のブリです。

「東京から来た私たちが勝手にブリを獲り始めた」というのではない、地域固有のストーリーがありました。であれば、むしろ地元の人がやってきたことに私たちも相乗りさせてもらえないか、という持ち掛け方をしたところ、パッと間口が広がった感覚がありました。

山口 これは私が『ニュータイプの時代』(※6)で書いたことでもあるのですが、同じものでも意味がつくと高く売れるわけです。

ヨーロッパには「原産地呼称」という素晴らしい制度があります。同じ品種、同じ作られ方であっても、ブルゴーニュで作られたワインだけがブルゴーニュと呼ばれる。あれはまさにこの意味づけを行っているのです。そういった形で付加価値をつけると、1円上げるのも大変だったものが、平気で100円、200円と上がっていきます。

ただ、そこにもやはり地方の多様性が関わってきます。その地域から作られたものになぜ意味的な価値が生まれるのかと言えば、その土地の歴史や風俗、自然がバックグラウンドにあるからです。それがないままに意味づけをしても絶対に長続きはしません。

日本には北から南まで、本来もっと多様な自然がありました。ですからこれは、その多様性を回復していくことにもつながる話ではないかと思います。

日本には四季もあります。代々京都に住んでいる知り合いに聞いた話によれば、京都ではその日何を食べるかが一年間ほとんど決まっているらしいのです。旬の食べ物は何か。どの時期にはどんなふうに体調を崩しやすく、何を食べると体にいいのか。こういった長い年月に培われた知恵と結びついているのでしょう。「そろそろあれの季節やなあ」と言って、錦市場に買いに行くのが京都人の楽しみなのだそうです。

その土地で獲れる豊かな恵みを最適なタイミングで美味しく食べるというのは、幸せを作る上での一つの柱と言えます。そういうものを楽しめるような余裕を持った国民性になっていくといいなと思います。

『ビジネスの未来』(※7)で書いたように、日本はこれ以上経済成長しても仕方がありません。物質的にはもう十分に便利で豊かになっているわけですから。むしろ心の豊かさを追求していくべきなのです。

新時代を生き抜く24の思考・行動様式

著者:山口周、定価:1760円(税込)

出版:ダイアモンド社、発行年月:2019年07月

エコノミーにヒューマニティを取り戻す

著者:山口周、定価:1,870円(税込)、出版:プレジデント社、発行年月:2020年12月

作り手がプライドを発信するメディア

黒田 ふるさと納税はまさに意味的な消費のためのいい制度だと思います。

山口 わかります。私自身は妻に任せきりで、届いた食品を楽しむ程度なのですが、ふるさと納税にだいぶ熱心な妻を見ていて、思うところがあります。

「嬬恋だったらキャベツ」など、地理的な多様性や土地土地の特産をその昔、社会科で習いました。ですが、その知識は小学校で習ったきり止まってしまっていますよね。

その点、ふるさと納税は、今まさにどういう地方でどういうものが作られているのか、作っている人がそこにどのようなプライドを込めているのかといったことをコミュニケーションできる場だと思うのです。

妻はいろいろなものを比較検討した上で、「この地方で作られるこれは良さそうだ」といって、その地域にお金を入れるわけです。私も食卓を彩る食材を通じて「長崎でいいエビが獲れるのか」などと学ばせてもらっています。いろいろと問題は指摘されていますが、いい仕組みだと私は思います。

また、今はリモートワークがかなり浸透してきています。私自身がまさにそうですが、住む場所と働く場所が必ずしも一緒である必要がなくなってきている。そういう意味で、日本の各地域がどのような魅力を持った土地なのかを知りたい人が増えていると思うのです。

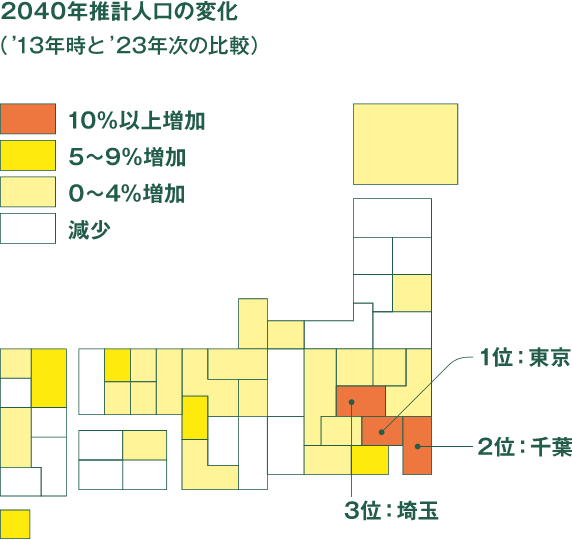

ここ150年の日本は東京がものすごい求心力で人を集めてしまう世の中でした。今も東京の人口流入はプラスですが、年代別で見ると30〜50代は流出の方が大きい。一定程度の社会資本を持ち、必ずしも都会へ行かなくて良くなった人は出て行っている。(※8)

出ていく先は私のように海を好む人もいれば、山、あるいは古い町を選ぶ人もいますが、いずれにしろ、この先50年は確実に遠心力が増していくでしょう。

そうすると、問われるのはローカルプライドであり、ローカルアイデンティティです。自分たちがどういうエリアで、何にプライドを持っているのかを発信することが求められる。

地方自治体が自分のウェブサイトでいくらそれをやってもなかなかフックにはなりません。ふるさと納税という仕組みが、ある地域に関心を持つきっかけになるのは素晴らしいことではないでしょうか。

黒田 「作り手がプライドを発信するメディア」というのはすごくいい言葉だと思いました。『HERES』としてやりたいのはまさにそこです。今日は新しい学びをたくさんいただいた気がします。読者の皆さんにより良い形でふるさと納税を活用してもらえるよう、地域の魅力を伝えていきたいと思います。ありがとうございました!